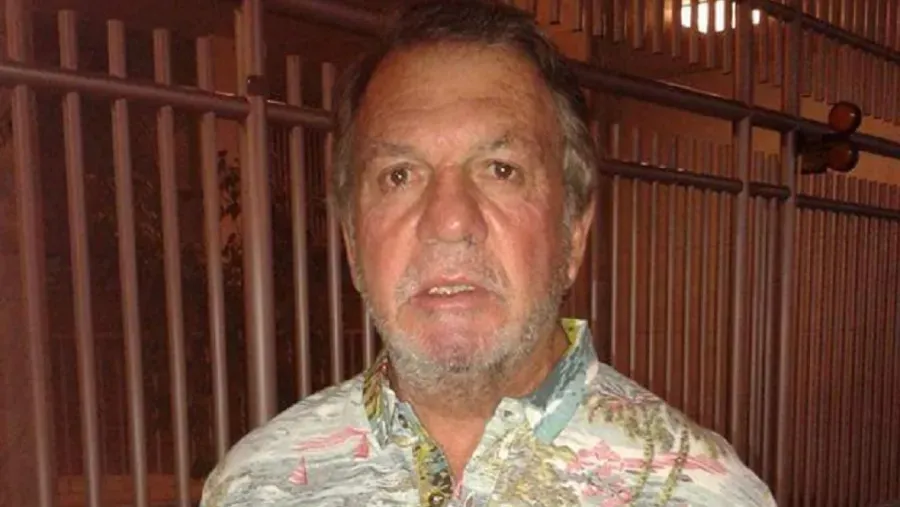

Evangelina Jaime, recibe el legado de su padre Blas Jaime.

Por MAD (*)

En 2005 supimos en Entre Ríos que la lengua chaná no estaba extinta, ni tampoco su cultura. Blas Jaime(1), contó sobre su historia, la historia de su pueblo y la de él mismo, el último chaná parlante. Blas divulgó así su cultura y su lengua, contando que las mujeres eran, según la tradición, las encargadas de guardar la memoria del pueblo y transmitirla. Sin embargo, al morir sus hermanas muy jóvenes y ser el único hijo varón, la madre decidió consultarle si le permitía transmitir sus saberes. Blas acepta, y de esta manera esta cultura sigue viva hasta nuestros días; y ahora también sabemos que continuará a través de Evangelina Jaime, su hija, quien recibe este legado.

Con Evangelina, nos reunimos para hablar de los vínculos entre los chanás y el agua. En su relato, nos llena de las emociones que traen sus palabras.

El encuentro con Evangelina es un viaje entre el pasado y el presente, la memoria viva y el rescate, para que no se pierda la historia de un pueblo doblegado por la llegada del “blanco”; un pueblo que debió callar para que no sea perseguido, discriminado, extinguido; y que hoy Blas y Evangelina lo mantienen presente.

Evangelina es una “Adá oyé ndén” (mujer guarda memoria), que dispersa como semillas la cultura chaná para que no se pierda; nos inunda de magia, amor y ternura, al decirnos que somos nosotras ahora mujeres guarda memoria, que se debe romper el silencio y contar la historia chaná que también es nuestra historia.

Evangelina de niña junto a su abuela Ederlinda Miguelina Yelón

Nos conmueve cuando nos nombra al agua como sangre de la tierra, a los ríos y arroyos como sus venas, y los pechos de las mujeres como depósitos “agua dulce” simbolizando la leche materna. El agua era el lugar elegido para los partos, donde nacían los niños y niñas chanás que aprendían a nadar antes que a caminar. En el ciclo vital, el agua también podía ser elegida por algunas mujeres, para volver cuando morían “y así vivir en los hijos y nietos que bebían de ella, nutriendo la vida”. Eran mujeres privilegiadas, ya que las mujeres guerreras y los hombres no podían hacerlo y eran cremados como acto de honor a su valor.

Como escenarios de esos nacimientos y de esos ritos de muerte, no hace falta imaginar lejanos ni desconocidos paisajes. Mientras escuchamos, cada una de nosotras imagina aquel parto, o esa niña aprendiendo a nadar en un arroyo conocido, en un paisaje familiar. Al mismo tiempo, se mezclan esas imágenes de pura naturaleza, con retratos actuales de tantas mujeres buscando, o mejor dicho recordando, otras maneras de parir, muchas de ellas en el agua. Quizás sea lo más mágico de este relato; reconocernos en el territorio y también en las historias.

Cuerpos de río

Este pueblo nómade se trasladaba buscando las cercanías de los cursos de agua como fuente de alimentos y de higiene de sus cuerpos. El territorio y el agua eran considerados sagrados, al igual que sus cuerpos, espacios de vida para el alma y el espíritu.

La naturaleza era el hogar del pueblo chaná, el monte era su casa verde, los seres vivos eran sus pares y pedían permiso para cazar y talar los árboles. A los niños, encargados de la recolección de los huevos, se les enseñaba a no sacar más de uno por nido para mantener la existencia de esa especie. Este vínculo entre la especie humana y todas las otras se rompió durante la colonización y como en varias partes del territorio de Abya Yala, la cultura Chaná se silenció y se sumió para sobrevivir.

De naturaleza guerrera y soberbia, los chanás, protegían y cuidaban otras tribus, como el Mbegua (2), a cambio de que estos realizaran las tareas que “el chaná no quería hacer”. A su vez, aun siendo guerreros tenían un profundo respeto por las mujeres siendo la violencia motivo de divorcio o expulsión de la comunidad. Esta violencia tan mal vista se traducía también en rituales de cuidado a las mujeres adolescentes durante su desarrollo sexual.

Este pueblo, nos cuenta Evangelina, decidió callarse ante el hombre blanco, que no tenía códigos ni armonía en su modo de vivir, violentando a la naturaleza, a los niños y a las mujeres.

Para Evangelina, aquella decisión de callar para sobrevivir a la colonización y a sus ideas aún vigentes es lo que hoy debe romperse. “Este pueblo silencioso se perdió conmigo” dice, y nos llena de emoción. Evangelina rompe años de silencio y también rompe tradiciones, con un hijo varón a quien ya considera, que no debe ser el único responsable de guardar la memoria chaná.

Ella marca que actualmente vivimos en un ambiente castigado por las acciones humanas: “no dejemos que nos sigan contaminando nuestro corazón ni nuestra alma”. Debemos aprender mucho del pueblo chaná y por esto Evangelina, como la etimología de su nombre lo indica (3) , cuenta, transmite, enseña, habla para que quienes escuchamos su voz seamos cuidadores y sembradores “guarda memoria” de esta cultura y su vínculo amoroso con la tierra, con el agua, con la vida.

(*) Mujeres de Agua Dulce (MAD). Adá ug atá nádo (en chaná). Diamela Gianello, Mariana Lucher, Gisela Bértora, Evangelina Bonazzola, Melina Crettaz Minaglia e Irene Aguer.

Daniel Tirso Fiorotto 2005a, 2005b, 2005c en J. Pedro Viegas Barros, Jaime, Blas W. Omar. La lengua Chaná: patrimonio cultural de Entre Ríos – 1ª Ed. – Paraná : Dirección Editorial de Entre Ríos, 2013.

El término proviene de la expresión nbe guá ‘sombra pegada’. Los mbeguás eran una etnia aborigen protegida por los chanás, a cambio de servicio (en servidumbre voluntaria, consentida).

Evangelina: Significa “la que lleva el buen mensaje”. Su nombre chaná es Ubaé ug Áratá que significa «Luz de Luna».