Por el cierre de prostíbulos en 2012, en Entre Ríos el negocio de la prostitución cambió de modalidad. Crecieron la prostitución callejera y la oferta de sexo VIP en departamentos. Un negocio ilegal atravesado por la violencia, la explotación y la corrupción de menores. Un informe especial de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) presentó otra forma de mirar el tema y los testimonios de quienes viven en carne propia la necesidad de vender su cuerpo para sobrevivir.

Dicen que es el oficio más antiguo de la humanidad, pero también el que carga con más prejuicios y tabúes.

Argentina se definió abolicionista en el año 1951. El país prohíbe la explotación ajena sin penalizar el ejercicio independiente. El sistema abolicionista reconoce la existencia de la prostitución pero pugna por su desaparición sancionando el proxenetismo o la administración del trabajo sexual ajeno.

Desde siempre, existen diversas miradas de la temática. Algunas se llaman a sí mismas “trabajadoras sexuales” y dicen estar orgullosas de ser prostitutas. Su postura es que “ser puta es un trabajo” y deben tener derechos, como cualquier otra trabajadora. Otras se consideran “sobrevivientes de prostitución y redes de trata” y, por tanto, luchan por la abolición. Todas se consideran feministas

El sector del feminismo “regulacionista” apoya que las trabajadoras sexuales puedan acceder a un trabajo regulado por el Estado y a derechos como cualquier otro trabajador. Por otro lado, desde el sector del feminismo “abolicionista” creen que la prostitución oprime a todas las trabajadoras sexuales en mayor o menor medida, y que se debe responsabilizar al cliente por la compra del sexo.

Según la última modificación el Código Penal, la prostitución en Argentina es una actividad lícita, siempre y cuando no haya trata ni explotación de personas y se ejerza voluntariamente. Es decir, no se condena a quien la ejerce, pero sí es un delito el proxenetismo y la trata de personas, y se pena con prisión de cuatro a seis años, aunque medie el consentimiento de la víctima.

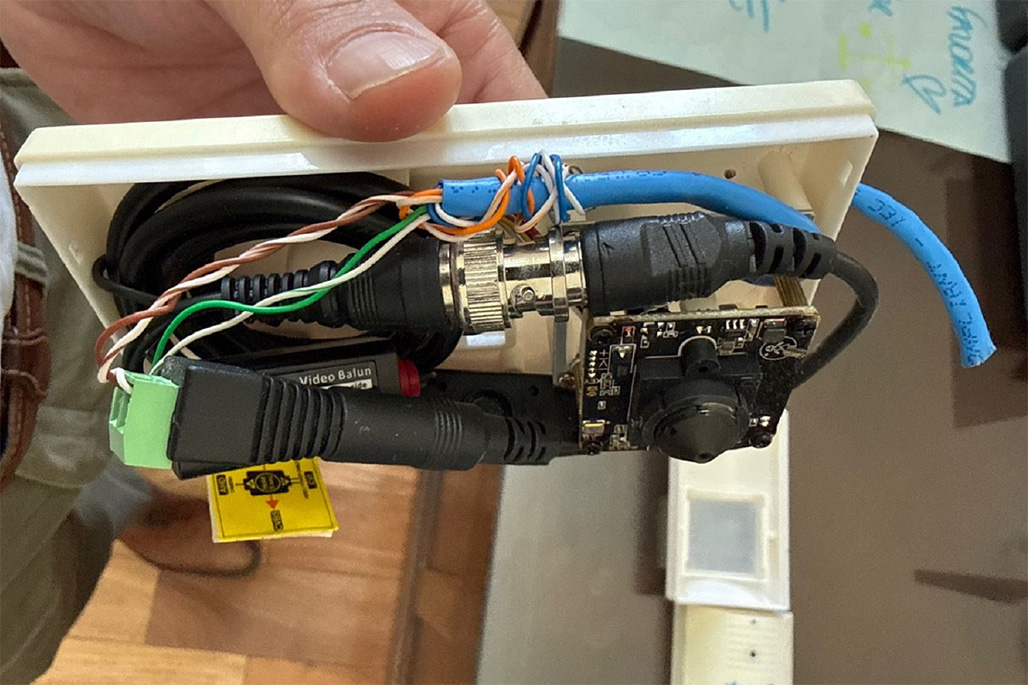

Para distinguir a una trabajadora sexual de una explotada, la justicia hace hincapié en el ámbito en el que se realiza. El problema detrás de esta división es cómo distinguir entre trabajadores sexuales que lo consideran un oficio y explotadores. Si se hace de forma privada, no es ilegal. En cambio, si se publica un anuncio, constituye un delito. A este último se lo conoce como “Rubro 59”, y se prohibió por decreto en 2011, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A partir de esta reglamentación, las mujeres que deciden ser trabajadoras sexuales, comenzaron a ofrecerse en la vía pública con pequeños afiches.

Esta normativa está planteada en los artículos 125 bis y 127 de la ley. Ambos artículos buscan combatir la trata de personas y eliminar la figura del proxeneta, aunque no declaran punible a quien ejerce la prostitución. Esta situación plantea una línea divisoria entre quienes desean difundir sus servicios sexuales por voluntad propia y aquellos que lucran con la actividad de terceros

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (ANMAR), entidad que agrupa a mujeres que reivindican la prostitución como un trabajo, cuestiona la constitucionalidad del decreto. Sostiene que dado que la prostitución es legal en la Argentina no se puede prohibir que una persona que la ejerza venda sus servicios. Desde el gobierno siguen considerando que la oferta sexual se da en un marco de trata y que detrás de los anuncios hay una organización, hay un reclutamiento, traslado, violencia física y moral. Una persona puede ejercer la prostitución en un departamento. Esa persona en general no pone avisos. Se promociona por otros métodos.

AMMAR se creó en 1994 como el primer sindicato de trabajadoras sexuales. Algunos de sus objetivos son: exigir derechos para las trabajadoras sexuales, luchar contra la violencia policial, derogar los artículos de los Códigos Contravencionales que criminalizan el trabajo sexual, y, sobre todo, sensibilizar sobre la diferencia entre Trabajo Sexual y Trata o Tráfico de personas.

Sin embargo, uno de los problemas más grandes respecto a la prostitución en Argentina es la falta de datos oficiales. No se sabe cuántas personas trabajan en la prostitución, cuáles son los principales problemas y necesidades, dónde hay prostíbulos ilegales. De este argumento se sirven las trabajadoras que luchan por la regulación: se necesitan datos y políticas públicas, y resaltan como prueba la situación de las prostitutas en aquellos países en donde se reguló.

El debate está vigente. Lo cierto, es que es necesario establecer políticas públicas y llegar a un consenso entre ambos sectores del feminismo para garantizar los derechos de todas las personas y tener datos oficiales e información certera sobre un tema que sigue siendo tabú.

La situación en la provincia

Si bien desde el Estado se propugna la eliminación de la prostitución bajo la definición de explotación y/o trata de personas, desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (AMMAR) plantean que se trata de un trabajo que muchas mujeres y diversidades eligen como forma de vida.

En Entre Ríos, el gobierno de Sergio Montiel derogó en 2003 los artículos contravencionales que facultaban a la policía para llevar presas a las trabajadoras sexuales que ejercían en la calle. El artículo 45 de la ley de Contravenciones 3.815 de la provincia databa de 1952 y fue derogado en 2003, seis años después de creada la filial de AMMAR.

En tanto, la clausura de los prostíbulos fue dispuesta a partir de la sanción de la ley 10.186 en diciembre de 2012, que prohíbe “en el territorio de la provincia de Entre Ríos la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, administración, explotación, promoción y publicidad bajo cualquier forma, de establecimientos o locales, cuando sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros”.

Al respecto, la secretaria General de AMMAR Entre Ríos, Norma Torres, afirma: “Al no contar con un marco legal que nos ampare, las trabajadoras sexuales de Entre Ríos nos enfrentamos día a día a mayor clandestinidad y situaciones de violencia institucional. Las políticas anti-trata no diferencia entre trata y trabajo sexual y bajo esta línea se vienen prohibiendo nuestros lugares de trabajo. Se cerraron los cabarets y las whiskerías y muchas compañeras ahora están ejerciendo en la calle. El Estado debería tener en cuenta nuestras voces a la hora de legislar pero todo el tiempo aprueba normativas que nos involucran sin escucharnos”.

“Es importante destacar que la provincia de Entre Ríos es de las pocas del país donde las trabajadoras sexuales ya no vamos presas por la actividad que desempeñamos. En 2003 logramos la derogación, pero nos enfrentamos a cierres constantes de nuestros lugares de trabajo. Esto hace que muchas compañeras tengan que migrar a otras ciudades o a otros países o las lleva a ejercer en contextos más clandestinos. Si se regulara nuestra actividad, estaríamos amparadas por el Estado a través de derechos y garantías y no seríamos perseguidas, criminalizadas y precarizadas”, sostiene Georgina Orellano, secretaria General de AMMAR Nacional.

En este informe de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) se presentan distintas voces y opiniones. Hablan Silvina Calveyra, presidente de la Asociación Civil Red de Alerta de Entre Ríos y a cargo del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia de víctimas y testigos del tráfico y la trata de personas. También la psicóloga Andrea Cañete, quien efectuó su tesis de investigación sobre la temática, efectuando entrevistas a 30 trabajadoras sexuales de Paraná, y actualmente colabora con AMMAR Entre Ríos. Y el testimonio en primera persona de Clara Ardiles, una mujer trans que vivió en carne propia el mundo de la prostitución desde los 15 años, y que pudo cambiar su vida: se casó, es mamá y estudia profesorado de psicología.