De ANÁLISIS

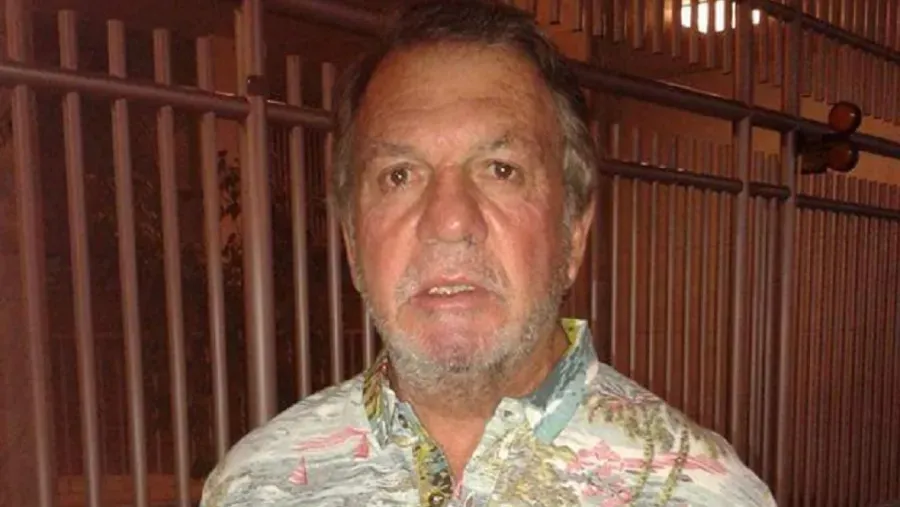

En el programa de televisión “Memoria Frágil” (Canal 9, Litoral todos los sábados a partir de las 20:30 y también por YouTube -www.youtube.com/@memoriafragiltv16), este sábado se abordó –a manera de reconocimiento- el legado de don Linares Cardozo.

No se trata solo de la vida de un consagrado músico, de un fecundo poeta y de un generoso maestro; porque don Linares fue, ante todo, un hombre que vivió con el corazón enraizado en la tierra que lo vio nacer.

Su vida estuvo impregnada de los aromas de los montes entrerrianos, supo del eco del murmullo de los arroyos y del canto liberador de las aves del litoral. Desde su infancia en La Paz, demostró una sensibilidad extraordinaria para captar la belleza sencilla que otros quizás pasaban por alto. Su guitarra no fue solo un instrumento musical, fue un puente para comunicarse con su pueblo y cantarle al alma.

Para Linares, ser entrerriano no era solo un lugar de nacimiento, sino una forma de vivir, un compromiso con la identidad y la memoria. Cada chamarrita que componía era como sembrar una semilla en el corazón de la gente, una invitación a recordar los orígenes y también percibir el horizonte. Por eso, más allá de los escenarios, fue considerado un generoso maestro; no solo de las aulas -donde enseñaba con el mismo entusiasmo que compartía su música-, sino de la vida misma. Como todo sabio, tenía la virtud de escuchar y la generosidad de contagiar ese amor profundo por la cultura que defendió hasta su último día.

Su vida es un testimonio de cómo se puede trascender desde lo más humilde y sincero, dejando una huella imborrable en el corazón de su pueblo.

En Memoria Frágil se lo trae al presente para derrotar cualquier riesgo de olvido. El testimonio de Hernán Rondán Grasso, Alfredo Ibarrola, Francisco Cuestas, Nahuel Borra, Alberto Felici, Lucero Casals, Luciana Ríos, Adrián Gamarra, Cristian Lezcano y Denise Lezcano dan fe de la importancia de la memoria compartida para que la vida sea menos frágil.

El legado

Linares Cardozo fue músico, compositor, poeta, pintor y dejó un inmenso legado en el folklore entrerriano. Nacido en la ciudad de La Paz en octubre de 1920, Rubén Manuel Martínez Solís -tal como era su verdadero nombre- fue quizás quien más instaló la chamarrita en Entre Ríos y en buena parte del país, con ese emblema que fue y sigue siendo “Canción de cuna costera”, interpretado por cientos de intérpretes y grupos musicales en todo el país o en el exterior, como así también “Soy entrerriano”, considerado un himno de esta provincia.

Hernán Rondán Grasso, es músico y poeta y comparte su semblanza: “Linares Cardoso en lo personal, toda su poesía y su obra me marcó muchísimo, me dio también con sus letras el entendimiento de muchas metáforas y el amor que él sentía por Entre Ríos, por su gente, por su identidad. Me dio eso a través, en aquel tiempo, de Marta Gael y Amílcar Angelino, que fueron también ellos quienes me dieron la posibilidad de conocerlo a Linares… y bueno, después me dejaron en libros, veo a Linares en toda su obra, y aprender a conocerlo a través de lo escrito”.

El músico e integrante de Magma, Alfredo Ibarrola, también se suma con recuerdo de vida: “Respecto a Linares Cardozo, lo que puedo decir es que allá por mis comienzos como músico, cuando tocaba el piano -generalmente solo- y hacía un repertorio folclórico. Recuerdo que uno de los temas que incorporaba a mi repertorio era la ´Chacarera del río seco´. Después el tiempo fue haciendo conocer toda la obra de Linares como uno más, como un verdadero referente de la música identificada con Entre Ríos. Y más acá en el tiempo, ya integrando Magma y buscando temáticas, improvisando en un lugar muy muy adecuado que nosotros teníamos para tocar, para armar repertorios, para crear, empezó a surgir la idea de la ´Canción de cuna costera´ a partir de una improvisación, de la utilización de algunos instrumentos no tan convencionales. Y quedó una versión que a nosotros nos agradó, nos gustó, a la gente que la escuchó también… Fundamentalmente, eran épocas donde nosotros viajábamos mucho y era reconocida esa canción por ser una canción conocida globalmente. Y, además -a mi criterio, en cierta medida equivocado-, nos identificábamos como entrerrianos, como que a nosotros no significaba demasiado todo lo demás que nos hacía originarios de esta provincia, sino el hecho de que tocábamos ´Canción de una costera´. Bueno, pero así funcionan las cosas… las cosas generalmente se encasillan y se vinculan fuertemente sin tener en cuenta otros aspectos que hacen -en este caso- a la a la entrerrianía, ¿no?”.

Por su parte, el músico Francisco Cuestas, resalta: “Yo creo que Linares ha sido un gran inspirador en mi padre… siempre contaba mi papá, incluso lo escribió en un libro: él descubre la música entrerriana a través de una vez que Linares debuta en el LT 14, hace muchos años, y él estaba escuchando porque antes era un suceso cuando había un programa de radio, la familia dice que se ponía al lado de la radio, una cosa muy linda, ¿no? Y él le escucha cantar a Linares unas coplas que decían: ´Debajo de unos sauzales, se está bañando un gurí: Si parece macacito, por el modo de zambullir´. Y él sintió que era él, porque él hacía eso en los arroyos con mi tío, con sus primos… se bañaban en un arroyo y se tiraban como eran un biguá, digamos, ¿no? O un macá, en este caso. Y bueno… ahí descubrió que en ese hombre estaba cantando lo que él vivía, lo que conocía, y empezó a indagarlo y a seguirlo… y a seguirlo… y a seguirlo y encontró en sus obras eso que estoy diciendo, sentirse representado. Y bueno, la música en él estuvo de chiquito, en la casa de sus padres, sus abuelos, sus tíos, siempre había mucha música y yo creo que esa fue su primera inspiración para después lograr lo que lograron junto a varios hermanos Cuestas, ¿no?”.

A su turno, el cantante y guitarrista Nahuel Borra reflexiona: “La chamarrita, para mí, es nuestra esencia, es nuestra identidad que nos dejó don Rubén Manuel Martínez Solís, más conocido por su seudónimo como Linares Cardoso. Quien tomó ese seudónimo por un peón rural que trabajaba para un tío, y fue quien le enseñó, le transmitió mucho folclore, muchas tradiciones, muchas cosas. Es por eso que, en algún momento, Rubén tomó ese seudónimo y nos ha dejado una identidad en nuestra música de nuestra querida provincia”.

Orígenes y fundamentos

Linares Cardozo tomó su nombre artístico de un trabajador rural, capataz del campo de su tío Manuel, a quien admiraba por sus conocimientos. Alternaba con los peones de campo, los pescadores y las personas humildes de La Paz y sus alrededores, recogiendo vivencias que luego volcaría en sus creaciones musicales, poéticas y plásticas. Así vivió, así creció, así desplegó su chamarrita, principal característica del folklore entrerriano.

El propio Linares recuerda sin intermediarios: “Y en una estancia que tenía allá en Tacuara, un tío mío, me fui unas vacaciones y me fui con mi hermano mayor, que está en Monte Caseros… Este, yo tengo dos hermanos mayores, y después tengo, tenía tres menores que yo, ¿no? Bueno, y me voy a Tacuara, ahí en la zona de Los Merlos, porque ellos están en Yacaré. Los Merlos… este muchacho que, Monchito y toda esa familia, son oriundos ahí de la zona de Yacaré. Bueno, yo pasaba ahí en estancia Tacuara, ¿no?

Y en esa estancia pasaba una temporada larga, pero era desde chiquito. Y tenía siete años cuando estaban palenqueando en bagual ahí, ¿no? Y me dice mi hermano mayor a que no te ni más a montarlo. Y yo le digo, bueno, vamos a tirar la suerte y tengo que montarlo yo. Y cuando me le pegué el salto, este, pegó una costaleada el bagual y me le prendí de las crines, pero igual me tiró. Y al tirarme pegó la vuelta así sobre el mismo bozal, ¿no? Pegó un tirón y retrocedió y tiró dos patadas y una me agarró la cabeza… Y bueno, y me desperté al séptimo día, porque ninguno creía… el capataz de la estancia, un criollo Cabrera, me trajo, me llevó atravesado a La Paz. Usted sabe, y se vino una tormenta, yo digo que la tormenta me tuvo que haber salvado. Porque me llevó durante todo el viaje a caballo, usted sabe lo que eran esos caminos, ¿no? Yo iba más muerto, iba muerto, ¿no? Prácticamente muerto. Y me llevó así atravesado con toda el agua y probablemente yo digo lo que me desangré, qué sé yo. Me bañé tanto, qué sé yo… al séptimo día me desperté y estaba mi pobre madre hincada, como rezando. Y después fue todo color de rosa porque no me curé, no pasó nada, ahora me había abierto, me raspó, y tengo el vaso entero acá en la cabeza. La marca del vaso. No me salió nunca el pelo ahí, no me no me creció el pelo, ¿cierto? Se nota la herida todavía, ¿no? Este, bueno, fue un hombre, un muchacho de mucha suerte, porque me gustaba siempre. Después yo tenía un tío, un padrino, que me crié en la zona de Yeso, en el Departamento de La Paz, y he tenido un estado sobre la costa del Feliciano, mi padre administraba las estancias. De ahí, este, bueno, cuando empezó a florecer la vida, me iba a las vacaciones porque después nos fuimos a vivir en La Paz, a educar a La Paz, ¿no? Mi madre, que era directora de una escuelita ahí en el monte, hicimos hasta cuarto grado en esa escuela. Después pasé a una famosa escuelita, que se llamaba la Escuela de los Hornos, porque era la costumbre, … había un horno de ladrillo, de una familia Torres, unos vascos maravillosos, ¿no? Y todos los años después que ponían los caseritos, agarraban un horno y lo cocinaban, lo ponían en el borde, en la cornisa de la escuelita, ¿no? Otro año más. De manera que toda la cornisa tenía los hornitos cocidos, regalo de los ladrilleros amigos. Y, bueno, hice hasta cuarto grado ahí, y después me fui a la Escuela San Martín, y, bueno, después vino la época del Colegio Nacional, ya la época de deportes, fue tan linda, Dicen que fue el más travieso de La Paz… Ahora yo miro al río Paraná y pienso que no debía ser yo. Pero es cierto, me cruzaba hasta la punta de la isla La Paz, que tenía anchura y hay que ver la hondura. Y me caminaba hasta la otra punta, dos o tres muchachos amigos, y nos largamos otra vez y salíamos en la baja de La cruz. Entonces, mi padre sabía, ¿no? Se enteró de que hacía esas grandes campañas olímpicas, de partida. Y entonces, un día me estaba esperando en uno de los tostados esos, ¿no? Con un alrededor de tropero que tenía. Y todo mojadito, salino, y me agarró bien en la playada. Y me salió al cruce… y me cruzó… y ahí nomás se acabó el payador”.

Alberto Felici, también de Magma, cantante y productor cultural, lo destaca de esta manera: “Actualmente, y justamente en este mes, los Magmas estamos cumpliendo 50 años de comienzo de la trayectoria del grupo, y la mitad de esos 50 años, veinticinco, más o menos, fuimos, coexistimos con la presencia de ese mojón de la cultura de Entre Ríos que fue don Linares Cardozo y sigue siendo. Pero, nunca hubo un encuentro, nunca por esas cuestiones de las divisiones que se hacen de los géneros y los encasillamientos y todas esas cosas raras de las cuales nosotros siempre hemos huido, no pudimos ni siquiera encontrarnos en un programa de televisión. Aquí en esta quinta, cerquita del río, surgió esa versión de la ´Canción de cuna´, que tanto interés despertó en muchos músicos, ¿no? Recuerdos llamados de Vitales, de Baglietto, para ver cómo era la versión… nosotros le erramos en, creo que es en el orden de unos estribillos, no recuerdo bien unos errores de respecto del texto, este, pero, bueno, eso surgió acá, una improvisación en esta en este recinto que tenemos por aquí. Pero, está bueno esta posibilidad de hablar de Linares porque nosotros hubiese sido una la posibilidad de un encuentro con él hubiese sido un honor. Como fue un honor recibir a tantos próceres de la música argentina, aquí con el tema de la alternativa musical argentina”.

A su turno, la bailarina Lucero Casals resalta: “Para mí personalmente es algo muy identitario sobre todo hablando de ir a la ciudad de Santa Elena, en la que es la localidad donde yo vengo. Desde hace años se hace allí la Fiesta Provincial de la Chamarrita y cobró tal importancia a nivel de nuestro pueblo, digamos, que nosotros en todas las escuelas bailamos chamarrita, en todas las escuelas vemos cuadros de chamarrita constantemente. Pero, algo muy importante que pasó hace poco es que, bueno, el último 29 de octubre se hizo también la entrega al intendente de Santa Elena del decreto donde se declara a la Fiesta Provincial de la Chamarrita como Patrimonio Inmaterial. Y es algo que significa mucho también, no es solamente un título, un documento, sino que habla un poco también de lo importante que es la conservación, la promoción de esta riqueza cultural que tenemos nosotros también, sobre todo teniendo en cuenta que en la Fiesta de la Chamarrita lo vemos plasmado perfectamente. Está en todas las generaciones este baile, está como danza y como música también. Por lo tanto, esto de pasar de generación en generación me parece algo de suma importancia y algo muy especial también para mí personalmente que, bueno, vengo de esta localidad”.

La profesora de música Luciana Ríos, agrega: “La chamarrita significa esa canción que me traspasó en la infancia, aprenderla en la primaria, que mi maestro de música me la enseñara. Linares Cardoso fue uno de los autores, de los primeros autores que escuché en la chamarrita y no solo escuchar, poder entender su poesía, contándonos sobre cómo es Entre Ríos, sus lomadas, sobre todo lo que es la fauna, la flora, sino también eso de la música, el ritmo, y eso que me traspasó desde chica y que ahora de grande todavía lo sigo haciendo con una emoción tremenda, poder entender qué se vivió desde antes, desde tiempos en los que todavía uno no existía y que se puede ir traspasando de generación en generación, contándonos de un docente a un niño y que ese niño lo pueda llevar a la casa, transmitirlo en la casa y que se arme no sé… toda una magia que no se puede entender mucho con palabras, por ahí hay que vivirlo, ¿no? A mí me pasó eso en lo particular. Con mi familia somos todas, amamos el folclore obviamente, bailamos desde chicos, y como que te digo, la chamarrita nos fue llevando, digamos, ese ritmo tan particular que uno lo siente muy en la sangre, muy en la tierra, en los pies, en lo que uno puede hacer… nos lleva a toda una vida, digamos, yo ya llevo 30 años bailando prácticamente y ya te digo, la chamarrita fue de esas primeras danzas que me acercaron al folclore y que me dieron al folclore para estar siempre”.

Y Hernán Rondán Grasso pondera: “Dejó mucho y la chamarrita, por ejemplo, es un ritmo que es nuevo, no es tan viejo, si nos ponemos a hablar, pero es nuestra música identificatoria, nuestro DNI como entrerrianos. Y sería muy lindo que se pudiera empezar a visualizar más a Linares Cardozo desde la poesía, desde lo que ha dejado. Lo digo por lo que a mí me pasó. Entonces, yo creo que tiene mucho, mucho por seguir dando a través de su obra. Por supuesto que este ritmo identificatorio de nuestra chamarrita la hicieron volar los hermanos Cuestas, según cuentan, que cuando llegan los Cuestas a Buenos Aires, (Julio) Márbiz les pide un ritmo identificatorio de la provincia, cuando el folclore estaba en pleno auge, y ellos encuentran la obra de Linares, y ahí fue que empezó toda su obra a tomar vuelo en tantos escenarios y por supuesto Cosquín, que fue lo que los hermanos Cuestas llevaron de Linares, toda su obra”.

Hijo de docentes y músicos

El cantautor entrerriano Linares Cardozo era hijo de Delicia Bernabela Solís, correntina, maestra, guitarrista y cantante, quien fue su gran inspiradora en el mundo del arte. Creció entre hombres de tierra adentro, que sembrarían en su alma una fina sensibilidad y un poderoso universo de imágenes, sonidos y ritmos plasmados en sus diversas manifestaciones artísticas.

Francisco Cuestas retoma la semblanza: “La obra de los Cuestas ha trascendido las fronteras, siempre tuvimos noticias -incluso cuando no había redes- de grabaciones, de ediciones, de sus discos en el exterior. Algunos viajes no lo hicieron porque mi papá tenía miedo de subir al avión, así que, este, tenían posibilidades… tuvo una experiencia fea y no y no lograba superarlo, ¿no? Cuestión es que ´Los hermanos Cuestas´ lograron darle un nuevo matiz a esa música que escucharon de Linares y a las obras de él, enaltecerlas con orquestas, con coro, con otros instrumentos que para la época fueron realmente transgresores. Salir con un folclore nuevo, porque la música entrerriana no se conocía. Es más, no había muchas obras tampoco. La música entrerriana tenía una mixtura bastante importante. De hecho, la obra de Linares tiene aires de chacarera, otros ritmos también. Bueno, los Cuestas, y mi padre mucho, se centró en la chamarrita y sintió que eso era lo que estaba en nuestro pueblo, en el Tanguito Montielero, porque lo que él escuchaba en los bailes familiares, sus tíos que tocaban algún instrumento, y él tomó mucho de eso. Por eso no es que lo inventó, lo escucharon. Linares dijo lo mismo, La música estaba, yo rescaté eso que escuchaba en los troperos, en la gente de a caballo. Y bueno, ellos fueron grandes traductores del sentir del pueblo”.

Adrián Gamarra –bailarín folclórico- se suma con el siguiente testimonio: “Bailamos mucho la chamarrita de acá, de la costa del Paraná. Porque se vive por costas, al centro, la esquina de la provincia, “el otro lado” así le vamos diciendo nosotros. Pero, yo he hablado mucho de la chamarrita de la costa del Paraná, que tiene determinados pasos, determinada coreografía, se baila en ruedas, se baila por pareja, se baila en cuartetos, de muchas formas diferentes. Hay distintas formas de expresarlas o de tomarlas, de acuerdo a las fechas y todo lo demás”.

A su vez, el director de una compañía folclórica, Cristian Lezcano, aporta: “Linares Cardoso, viste que yo vengo trabajando en la danza desde chiquito, que vengo de familia de folclorista, entonces Linares Cardoso para mí es como pensarlo un poco, yo en esta era y él en esa, digamos, desde lo que uno es como creador desde lo folclórico, él era un exponente muy vivo para Entre Ríos. Trabajó la poesía, trabajó la canción y aparte trabajó la pintura. Entonces, yo como que digo, bueno, también me siento un Linares Cardoso de esa época. Creo que para lo que fue Entre Ríos, Linares Cardoso dio un paso muy grande como identidad entrerriana, es decir, tomar la chamarrita que vino desde Portugal y hacer la poesía acá y hacer la nuestra, digamos, y que hoy en Argentina digan Entre Ríos es Linares Cardoso y en Entre Ríos es chamarrita”.

A su turno, Nahuel Borra agrega: “Aparte de ser un poeta, pintor, filósofo, educador, supo desmenuzar nuestros paisajes, nuestras creencias en sus canciones, y eso se transmitió y creo que nos dio -como te dije recién- mucha identidad. Es por eso que también los que la queremos, la respetamos y la cuidamos mucho, y la tratamos de transmitir a los más pequeños para que sepan lo que lo que realmente es para nosotros”.

De La Paz a Paraná

Al finalizar los estudios secundarios en La Paz, Linares Cardozo decidió trasladarse a Paraná, para estudiar en el Instituto del Profesorado Secundario donde se recibió de Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Pero su pasión principal pasaba por la poesía y por la música entrerriana.

Hernán Rondán Grasso, agrega: “Su naturaleza, su geografía, su gente, tal es así que ha trascendido muchísimo la obra de Linares. ´Canción de cuna costera´, sin ir más lejos, lo ha contado Domingo Almada, hoy reeditada en Crespo, que fue la inspiradora de don Linares para esta canción que ha trascendido todos los límites, o sea, hasta se ha grabado en otros idiomas y creo que un coro de Viena, de chicos de Viena… en Italia, lo cantan a este tema. Bueno, ha trascendido todos los límites y así como eso en otros temas también, pero fíjate que, es lo que decía recién: Linares tenía esa delicadeza o ese hilar fino, es decir, ir a la costa, prestar atención, es muy observador, muy estudioso y pasó con esta “Canción de cuna costera” … decía doña Dominga que él se llega hasta Puerto Sánchez y la ve a Dominga que estaba con su hijo y le pide permiso para dibujarla en papel con la viznaga (una planta). Dice que Linares dibujaba con la biznaga, cuando está seca la viznaga adentro tiene como un algodoncito, entonces con esa tinta china dibujaba, llevaba su atril y dibujaba. Entonces doña Dominga le dijo y darle permiso a mi marido, le dijo. Entonces don Linares esperó al esposo de Dominga, le pidió permiso para ver si la podía retratar en ese momento y así fue que la dibujó primero con su gurí amamantándolo y después hizo la ´Canción de cuna costera´ dedicado a ese gurí y a Dominga Almada”.

Alberto Felici se suma a ese aporte: “Linares fue un señor que pintó su tiempo y su lugar; en la zona del río, de las costas, los lugares campestres también. Y nosotros somos ´bichos de ciudad´, representamos esa esa lucha por la identidad de la parte urbana de Entre Ríos. Pero, así como se fueron acercando los caminos, hubiese sido bueno tener esa posibilidad, ¿no? Y la posibilidad estuvo al alcance de la mano en algún momento. Pues cuando Linares, a poco tiempo de partir, él, escribe un poema que se llama ´Desprendimiento´. Y en una parte de ese poema, él habla que la zafadura deja atrás ese negocio existencial que pesa. Y ahí está el punto de contacto con nuestra existencia, con ese negocio existencial. Y nos da la posibilidad de versionar ese poema, que es un poema absolutamente de versos libres, como la mayoría de las cosas que nosotros cantamos y musicalizamos. Más allá del resultado de esa grabación, si está mal o está bien o que el tiempo lo dirá, nos dio esa posibilidad de ese reencuentro que nos hubiese gustado tener en vida, ¿no? y no pudo ser. Pero, desde ya, un gran respeto y gran admiración por la trayectoria de este creador… y seguramente a partir de él, la música de Entre Ríos tiene una identidad definida, ¿no es cierto? Y no solamente Linares es chamarrita, es mucho más que eso, ¿no es cierto?”.

Francisco Cuestas agrega: “Por eso digo que han sido grandes traductores de lo que se siente el pueblo. El pueblo no elige algo que no que no lo siente, que no los representa. A veces cuando se discute que la obra de los Cuestas, que Linares, que el pueblo lo eligió. Ellos no podrían haber inventado, vos no podés inventar ir a una provincia y decirles, esta es su música, si no lo sientes. No se puede hacer eso. Así que ellos han sido grandes traductores y también receptores… y el hecho de percibir lo que cantan en las obras. Si uno se pone a escuchar, son cosas cotidianas de lo que se vivía en esa época. Pero, cantidad de canciones, cantidad de canciones. ´Mire amigo Santillán´, es un hombre que existió. ´Juan del Gualeyán´ es un hombre que existió. Y hubo alguien que le puso poesía a eso y alguien que le puso música. En este caso, de Juan del Gualeyán fue su hijo que le puso música y (Vicente) Araoz que le puso… lo pintó de cuerpo entero. Entonces, ahí está nutrida la obra de Linares… de los Cuestas, ¿no? O en el caso de Linares, ´El carrerito de Montiel´, el chico que iba con su carrito… son obras o “Canción de cuna costera”, lo vio, lo vivió y lo puso en poesía. No fueron inventos. Con lo cual, ´La Chamarrita del Chupín´, la receta cantada, o sea, es una pintura. Por eso la gente lo eligió. Hoy por eso perdura, porque mirá, ayer tuve la suerte de estar, justo fue el Día de la Tradición, y me invitaron a una escuelita de Lucas González al acto donde chicos de Jardín de Infantes bailaban música de los hermanos Cuestas. O de Santos Tal ´La solapa´. Sigue de generación en generación. Estamos hablando de más de 50 años y está vigente como si nada, cantaban los chicos. Tengo filmaciones cantando ´La solapa´. Es maravilloso, pero eso se logra porque está en el ADN. Es mi opinión, ¿no?”.

Denise Lezcano –música- agrega: “Yo creo que la música de Linares entra en la entraña, en lo más profundo, en el corazón, en el alma del entrerriano, y eso es algo que no se puede explicar. Y creo que es lo que nosotros tenemos que aferrarnos. Escuchamos una canción de Linares y vemos a la mujer costera, vemos al hombre trabajador rural, que es nuestra gente, que es nuestra esencia. Entonces, nosotros identificamos ahí nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros bisabuelos, la vida dura que han tenido, cómo también han llevado y han levantado esta hermosa provincia y -como decimos- el legado que tenemos nosotros como jóvenes”.

Y Adrián Gamarra –bailarín- agrega: “Es importante porque nos representa como entrerrianos. Hay muchos otros autores, pero Linares Cardozo es como nuestro representante. Cuando hablaba de letras, de canciones, él describe en sus letras, en sus canciones, todo lo que lo que es nuestro litoral. Entonces, vos imagínate que nosotros el escuchar, ahora ya de grandes y sentir, y ya traer muchas cosas, como cuando juntamos los cuerpos físicos, escuchar a Linares Cardozo es como escuchar la chamarrita, escuchar a nuestros antepasados, escuchar nuestras vivencias. Y bueno, eso es lo que provoca que justamente siga también esto de bailar la chamarrita actualmente”.

Canción de cuna costera

“Canción de cuna costera”, uno de sus principales himnos, nació en un encuentro casual: el entonces joven Linares se enamoró de súbito en Paraná de la estampa criolla que ofrecía Dominga Ayala amamantando a su segundo bebé en Puerto Sánchez, y le pidió permiso para un boceto. Con el consentimiento de Dominga, el artista se inspiró para los versos, la melodía, la pintura; y tanto se aquerenció que en adelante encontraría siempre la oportunidad de reiterar su admiración por esta pareja de orilleros cargados de hijos propios y adoptivos, en los que veía el prototipo del entrerriano.

El hijo de don Linares ofrece un testimonio impar: “´Canción de cuna de costera´ yo creo que nace en su recorrido cuando él salía esas tardes a pintar, que siempre estuvo muy pegado al río… él yo creo que nace en esas caminatas que él hacía y que pintaba, va digamos pergeñando la canción entre lo que él escuchaba porque él tenía un oído que era distinto al nuestro… tenía, él escuchaba música en todos lados. Entonces el ruido de la marejada del río, los árboles, a él le estaban dando ya el ritmo de una canción que fue de a poco armando y que cuando se la presenta la imagen de esta esta gente amiga de él (los Almada) Claro, yo creo que él ahí es donde termina de componer la canción, ¿no?

-¿En qué momento él empieza a tomar conciencia de la canción?

-En el año ´66, no me olvido más porque iba a ir yo cuando yo iba a viajar a San Pablo. Y cuando llegó, a la vuelta de su viaje, venía muy emocionado porque estando en el centro de San Pablo, esperando que día pase un semáforo, paró un colectivo de la Universidad de San Pablo y se bajó un grupo de estudiantes del colectivo, lo rodearon y le cantaron ´Canción de cuna costera´. O sea, él quedó maravillado por dos cosas. Primero, porque la canción, y segundo, porque lo reconocieron a él. O sea, ¿cómo fue eso? Nunca se supo, digamos”.

Hernán Rondán Grasso agrega: “Linares era artista plástico, fue profesor ahí en Artes Visuales. Era una persona, hay que remarcar esto, una persona estudiosa, curiosa, investigador. Bueno, de hecho, nos ha dado no sólo sus obras en la parte plástica, sino que nos ha dado un ritmo musical identificatorio, nos ha dado describirle al Supremo Entrerriano, al peoncito de estancia, a la madre costera, a la misma provincia. Hay una obra extraordinaria de Linares Cardozo, que vuelvo a repetir, habría que empezar a rescatarla, dándole sin duda el estilo de cada uno. Porque por ahí carecemos un poquito nosotros los entrerrianos de esa identidad, que quizás, no es comparar, pero quizás en otras provincias en el Norte tienen asumidos a sus poetas, a sus músicos. Pero, acá tenemos obras maravillosas de tantos poetas, que tendríamos que empezar a abrazar más todavía”.

Adrián Gamarra aporta: “Es como un gran himno. Es como la poesía, la poesía del campo. La poesía que sigue estando entre nosotros, que seguimos luchando para que no se pierda y gestionándola, inculcándola de muchísimas maneras en nuestros alumnos. Yo tengo 120 alumnos, tengo cuatro escuelas en las Cuchillas de Montiel. Obviamente, no en el mismo lugar donde soy oriundo, sino en toda la zona. Yo doy clases en las colonias, en las escuelas de campo y, bueno, inculcamos mucha chamarrita, aparte de otras danzas litoraleñas. Y, obviamente, inculcarle lo de Linares Cardozo y todos lo que tiene que ver con la chamarrita”.

A su turno, Cristian Lezcano agrega: “En las generaciones que estamos hoy cuesta mucho- Uno trata de enseñarlo desde la experiencia, enseñarlo obviamente como trabajamos los héroes, como fue San Martín Belgrano, yo creo que son parte de nuestra Patria entrerriana, entonces siempre cuando uno habla de Linares Cardoso trata de enseñarlo desde eso: desde el amor, desde lo que ellos dejaron como legado y obviamente cuesta, cuesta muchísimo que ellos tomen esto como algo, o que lo sientan propio, digamos. En las escuelas, en cuarto grado siempre se trabaja Entre Ríos. Entonces, uno hace mucho hincapié en lo que es la chamarrita, cómo vienen, quién las trajo, nuestros abuelos cómo la vivenciaron y de ahí tratar de enseñarlo con las canciones, obviamente, de Linares que tiene tanta poesía que nutre. Pero, eso lo ven como lo folclórico, lo aburrido, entonces ahí creo que está el problema. Si vos entendés la poesía litoraleña, que habla del paisaje, de su gente, es mucho más enriquecedor y se la puede comparar con un Abel Pintos de hoy y la letra y todo lo que cuentan es muy rica, digamos”.

Nahuel Borrá se suma a ese coro: “Linares Cardozo acunó la chamarrita, como te dije, le dio una identidad a la música entrerriana, y “Los hermanos Cuestas” supieron rescatar esas canciones y llevarlas a los escenarios más importantes, como surgió en algún momento en Cosquín. Y, bueno, yo creo que ahí fue donde más se visualizó nuestra música y también le dieron una identidad en cuanto al silbido “Los hermanos Cuestas”, que creo que fue lo que más le dio también un poco más de identidad a este silbido de los pájaros, y llamó mucho la atención y después fueron surgiendo más chamarriteros, pero creo que eso fue un puntapié inicial para que llegara a estar donde hoy se conoce también”.

Y Luciana Ríos comparte que Linares Cardozo pintó como pocos la esencia del entrerriano: “Nos pintó totalmente, al paisaje, a la forma que somos nosotros los entrerrianos. Yo creo que Linares Cardozo captó de alguna manera nuestra esencia. Y yo creo que... Así que igualmente que Juan L. Ortiz, ahí tenemos como grandes exponentes. Y yo creo que Linares Cardozo para nosotros trasciende todo lo posible, digamos. Ya te digo, su poesía, sus dibujos, el modo en que él cuenta sobre el río, nuestro río más que nada, nuestros paisajes, nuestras lomadas, todos nuestros dichos, la fauna que nosotros tenemos. Es impresionante, las aves, cómo él las puede dibujar, pero a la vez vos ves un dibujo de él y vos ves reflejado realmente esa ave que vos no tenés a mano, un casero, un zorzal. Digamos, son cosas así que, en lo particular a mí, yo siento eso a través de sus dibujos, digamos”.

Influencias y atribuciones

Muchos señalan que Atahualpa Yupanqui tuvo una particular influencia en la tarea de Linares Cardozo. Siempre buscó conocer, recopilar y difundir el folklore entrerriano, en especial de la chamarrita, estilo musical del que se ha dicho, quizás hubiera desaparecido de no ser por la obra de Linares Cardozo.

El testimonio de Linares es por demás esclarecedor: “Cuando aparecí, no por la calidad de lo mío, ¿no? … Pero, estoy muy conforme, gracias a Dios, con lo que humildemente hice, ¿no? Pero en la parte vital para mí. Cuando comencé a cantar chamarrita en la radio, la gente se sintió trastocada (…) En este momento estoy contento porque lo que quise hacer, lo logré… de devolverle a mi provincia, a mi pueblo algo… Nunca me consideré un maestro… pero, me defendí… Gracias Dios”.

Hernán Rondán Grasso agrega: “Ojalá que los medios de comunicación también respalden en la difusión, porque hay muchas grabaciones de muchos artistas o muchos trabajadores de la cultura que son producciones independientes y necesitan mostrar sus trabajos, sus obras. Y yo creo que esto es importante para la provincia, mostrar a su gente y los grupos de danza que también sean convocados por muchos eventos que se realizan en la provincia. Porque acá tenemos muchísimos trabajadores de la cultura o artistas que trabajan todo el año para tener un producto musical o en danza o poesía para poder mostrarlo. Y a veces vienen a los escenarios gente de Buenos Aires y quedan muchos aquí de todo rubro, no solamente de folklore. Yo creo que tenemos que empezar a admirar un poquito más a nosotros mismos”.

Cristian Lezcano agrega: “Sí, dice que Atahualpa Yupanqui, que fue un gran poeta y músico también, tomó mucho, él le dio mucha importancia a lo que dejó Linares Cardoso, su música la interpretó, creo que eso hizo que se hiciera muy popular, y obviamente después se hizo muy conocida la chamarrita con los hermanos Cuestas. Hay una época donde el argentino necesita encontrar una identidad, porque se nos está invadiendo de cosas afuera, entonces buscamos la imagen del gaucho, del paisano, y ahí es donde se empieza a tomar todo eso de la poesía y la música, donde nos empieza a tocar el corazón, como quien dice, nos sentimos parte del paisaje, del río, de la paz, de todo lo que él contaba… ´Canción de cuna costera´, quien no la escucha hoy, te lleva a la infancia”.

Y Francisco Cuestas suma de nuevo su testimonio sobre la chamarrita y Linares Cardozo: “Yo creo que estamos en una muy buena etapa de crecimiento nuevamente, de repercusión, de no noto a todo el grupo de folcloristas de acá, de nuestra región, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con renovación, que creo que es fundamental. Y esto nace de Don Linares, porque yo tuve la posibilidad de conocerlo, de hablar con él, cuando justamente nosotros cuando acompañamos a “Los Cuestas”, habíamos incorporado teclado, batería, bajo, guitarra enchufada, que hasta la guitarra enchufada era cuestionada. Y tuvimos la posibilidad de tocar en Concepción del Uruguay, con Linares en primera fila y mi abuelo al lado. Y viste en ese momento que estás cantando y decís: este hombre ¿le gustará?, ¿qué dirá?, ¿qué hacemos? ¿Se levantará y se irá? No sabíamos qué podía pasar. Bueno, cuando bajamos fue atrás del escenario. Mi papá me hizo saludarlo, todo eso. Y le dijo, ¿qué te parece los chicos? ¿Te parece bien lo que están haciendo? Dice: ´me parece perfecto, sigan así. Ustedes tienen que mostrar este tiempo lo que estábamos viviendo nosotros. Suena bien, incorporen, enriquezcan´. O sea, Linares tenía una visión muy amplia… muy… muy amplia. Con lo cual a nosotros nos dio una tranquilidad de decir, bueno, es este el camino, ¿no? Y yo creo que hoy pasa un poco eso, se han sacado algunas mochilas que no se podía hacer la música entrerriana de determinada manera… se ha abierto eso, y eso ha dado aire”.

Siempre Linares Cardozo

Linares Cardozo nació y se crió en la ciudad, pero sus obras pintan el paisaje natural y humano con especial tentación por las costas y el campo. Hasta en sus manifestaciones de ocasión. Poco antes de la despedida, ocurrida en Paraná el 16 de febrero de 1996, alguien le alcanzó un micrófono y Linares aprovechó para una espontánea despedida: “Mi agradecimiento muy especial, con un feliz año nuevo, para el pueblo de Entre Ríos, esos seres humildes a quienes he querido tanto, los costeros, los isleros, el obrero, el hombre de campo, del agro. A los tipos populares, al mundo que le he cantado, a sus paisajes, a su melodía permanente hecha música en el trino de los pájaros, en la brisa. A todo eso, mis mejores augurios para siempre, con un destino de esperanza como se lo merece esta entrañable Entre Ríos”.

Sus restos descansan, por su propia voluntad, en el cementerio de La Paz, al lado de un timbó con vista al río Paraná. Ese mismo paisaje que siempre lo inspiró y está en forma permanente entre nosotros.

Canción de cuna costera

Noche calma sobre el río:

sueño, trabajo y querer;

ya va el pescador curtido

recogiendo el espinel.

Allá en el rancho la madre

mece, con tierna emoción,

una cunita de sauce,

entonando esta canción.

Gurisito costero, duérmase.

Si se duerme, mi amor,

le daré chalanita de ceibo,

collar de caracol.

El niño ya se ha dormido.

La luna salió a mirar,

hamacándose en las aguas,

por entre el camalotal.

La risa juega y el canto

parece que viene y va;

en eco dulce se pierde

por el río Paraná.

Gurisito costero, duérmase.

Duerma, duerma mi amor.

Crecerá junto al río, mi cielo.

Será buen pescador.

El programa Memoria Frágil donde se registra el legado de Linares Cardozo