La vigente deuda con José Hernández

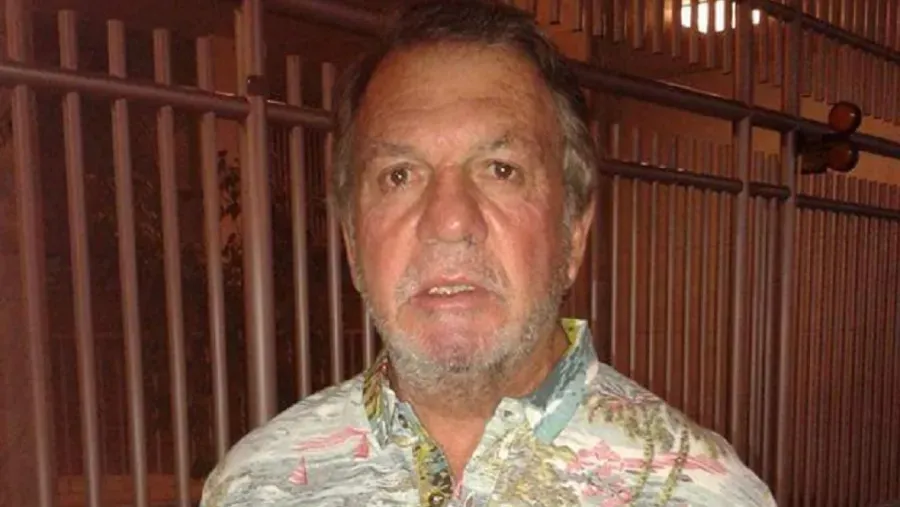

Luis María Serroels

“Por asimilación, si no por la cuna, soy hijo de gaucho, hermano de gaucho, y he sido gaucho. He vivido años en campamentos, en los desiertos y en los bosques, viéndolos padecer, pelear y morir; abnegados, sufridos, humildes, desinteresados y heroicos”. Así se expresaba en 1881 quien logró insertar universalmente la poesía gauchesca a través de su obra cumbre, el libro Martín Fierro.

Se trata de José Hernández, figura polifacética que sobresalió en cuanto acometiera, tanto en su condición de autodidacta a la hora de erigirse en gran poeta como también en la función pública, el periodismo, la guerra y la causa federal.

Nació el 10 de noviembre de 1834 en la Chacra de Pueyrredón, caserío de Perdriel del partido de San Martín (Buenos Aires).

Fue su padre Rafael y su madre, Isabel de Pueyrredón, prima hermana de Juan Martín de Pueyrredón. El vástago ya leía y escribía a los 4 años y a los 9, huérfano de su mamá y por razones de enfermedad, ante el consejo médico debió ser trasladado al campo.

El poblado de Camarones –en el sur bonaerense- le permitió entrar en contacto con el estilo de vida, las costumbres, la lengua y los códigos de honor de los gauchos, cuyo estoicismo, independencia y coraje fueron plasmados en su literatura.

Pero mucho nos importa en esta evocación, a 171 años de su llegada al mundo, evocar su residencia en Paraná a partir de 1857 y por nueve años. A poco de arribar recibiría la ingrata noticia de que su padre había muerto fulminado por un rayo.

El 8 de junio de 1863, en nuestra Iglesia Catedral se casó José con Carolina González del Solar, de cuya unión nacieron seis hijas mujeres y un varón. Como hecho anecdótico, digamos que en febrero de 1864 y a dos meses de creado el Juzgado Federal de Paraná, Hernández –a la sazón Procurador- ingresó la primera causa, vinculada con un juicio por jactancia (del Derecho Romano) que involucró a una persona que se jactaba públicamente de poseer mayores derechos que otra sobre una propiedad. El afectado lo denunció y Hernández pidió al juez que intimara al jactancioso a probar en un plazo 15 días lo que afirmaba y, de no ser así, se lo condenara a perpetuidad a mantener silencio sobre el asunto.

Los años siguientes constituyeron un verdadero almácigo donde fueron naciendo y creciendo las virtudes que lo convirtieron en autodidacta, al tiempo que en largas horas de lectura perfiló sus ideas políticas y desarrolló la elocuencia que le fuera reconocida por todos. Improvisar versos en reuniones sociales y piezas discursivas en el Congreso fueron en él un sello distintivo, favorecido por una memoria fuera de lo común y por una voz potente que hacía resonar en cada ámbito (ciertos matices que partían de sus cuerdas vocales le valieron el apodo de Matraca).

Entre 1852 y 1872, dos décadas de gran agitación política, José Hernández se sumergió en luchas que demandaban duro compromiso, sosteniendo la postura de que las provincias no debían permanecer ligadas a las autoridades centrales instaladas en Buenos Aires. Un llamado le llegó para vestir el uniforme militar y combatió en Rincón de San Gregorio contra las fuerzas del coronel rosista Hilario Lagos y luego a las órdenes del general Justo José de Urquiza. Intervino en las batallas de Pavón y de Cepeda y luchó junto al caudillo Ricardo López Jordán en lo que se consideró la última rebelión gaucha contra el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, donde la derrota obligó a Hernández a exiliarse en Brasil.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)